1 はじめに

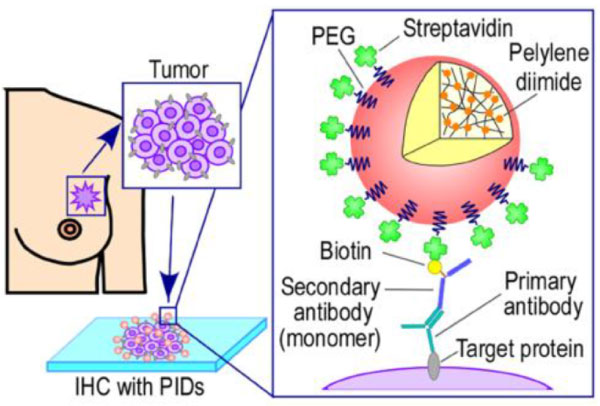

「Quanticell®」は従来の免疫組織化学染色(IHC)と比較して感度と定量性に優れたコニカミノルタ独自の新たな免疫染色法であり、ヒトや動物の病理標本切片から細胞内外に発現している標的タンパク質や標的タンパク質に結合する薬剤を高感度に検出するシステムである。Quanticell®は、コニカミノルタが開発した高輝度蛍光粒子であるPID (Phosphor Integrated Dot)を用いることが特徴であり、その均一な粒子径と高い輝度により、従来技術では困難であった標的タンパク質の高感度定量を実現している。さらに精密画像解析を駆使した局在解析を組み合わせることによって、薬剤の化学的エビデンスを高める付加的情報の提供も可能としている1 2。

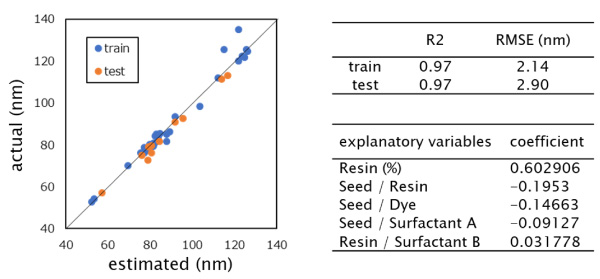

Fig. 1 Schematic diagram of the Quanticell®-based assay.2

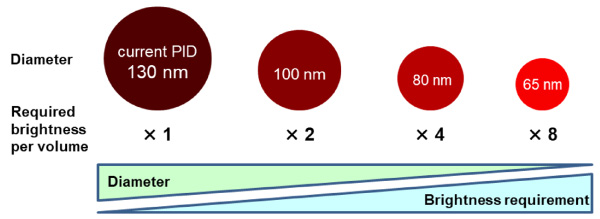

次世代「Quanticell®」に対する市場のニーズは感度・定量性・特異性の飛躍的な向上を求めるものであった。これを実現するためには組織浸透性や非特異吸着の抑制の観点からPIDの更なる小粒径化が必要となる。しかしながら、単純な粒子径コントロールのみでは小粒径化により1粒子に含まれる色素分子数が減じるため感度が悪化してしまう。一方、1粒子中の色素分子数を保って小粒径化した場合は、濃度消光による輝度低下によりやはり感度の悪化を招く。すなわち、感度を保ちつつ小粒径化を達成するためには小粒径化と同時に輝度の向上も必須であった(Fig. 2)。我々は、これを実現する手段として「濃度消光を抑制する高輝度色素(材料)」と「粒子の色素内包量増加と小粒径化法(プロセス)」の開発を行った。

色素と粒子合成法は密接に相関しておりその最適化は容易でなく「まず色素材料を開発したのちそれに適した粒子合成プロセスを開発する」などの上流→下流の開発手順を踏むことが常套手段である。これに対し、我々はデータサイエンスの手法を駆使することで材料/プロセス開発での上流→下流という既成概念の刷新に挑戦した。この結果、材料/プロセスの真の最適化を成し遂げ従来手法では到達し得ない高特性粒子の開発に成功した。

Fig. 2 Trade-off between PID diameters and brightness requirements to maintain one-particle brightness.

2 濃度消光抑制色素

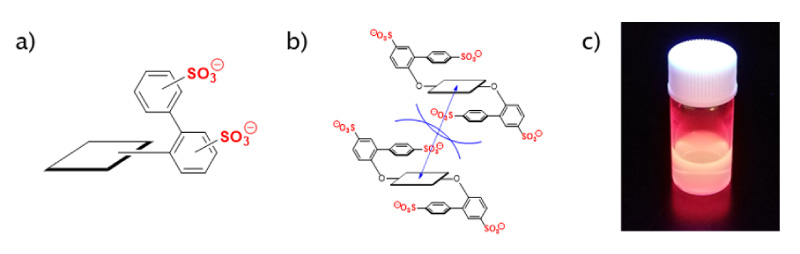

PIDは乳化重合により合成するため色素は水溶性である必要がある。水溶性色素は生物分野での利用が盛んであることからタンパク質等への非特異吸着を抑制する知見はあるものの、高濃度下での消光抑制に資する汎用的な分子モチーフの報告は我々の知る限り存在しなかった。脂溶性色素においては、嵩高い置換基の導入により発光性部位を立体的に保護することで濃度消光を抑制できることが知られているものの、我々の過去の検討からその設計は水溶性色素には不適であり新たな設計指針が必要であることが見出されていた3。そのような中、種々の水溶性色素の合成・光物性を検討する中で、水溶性置換基であるスルホ基を適切に立体配置することで濃度消光を効果的に抑制できることを見出した。この知見をもとに濃度消光が抑制された水溶性蛍光色素の普遍的な分子モチーフとしてそれぞれのベンゼン環にスルホ基が置換したビフェニル構造を設計するに至った(Fig. 3a)。この濃度消光抑制は置換基の立体障害ではなく、スルホ基の静電反発により生じていると考察される(Fig. 3b)。

Fig. 3 a) Novel molecular motif of water-soluble fluorescent dyes for suppressing concentration quenching. b) Plausible suppression mechanism of intramolecular interaction by electrostatic repulsion. c) The photograph of aqueous solution of new fluorescent dye under UV irradiation at 365 nm.

3 粒径制御

PIDは色素・樹脂モノマー・シード粒子・界面活性剤(複数混合)の水溶液を調製したのち触媒を加えて乳化重合することにより合成されている。合成条件として前記成分の種類・量・濃度、温度、反応時間など多岐にわたるパラメータが存在し、得られるPIDの平均粒径、粒径バラつき、色素濃度などに影響する。これまでPIDの物性制御は合成者の「勘と経験」による部分が大きく属人性の高さが課題であった。我々はまずこの「勘と経験」の可視化から開始した。

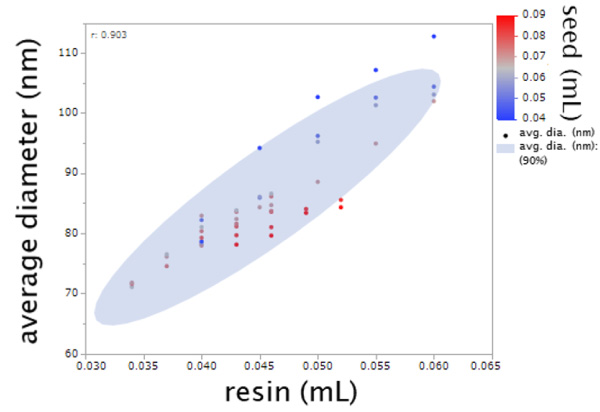

合成者の感覚として「加える樹脂モノマーの量を増やすと粒子径が大きくなる」というものがあり、これは直感的にも納得できる感覚である。まずこの感覚を可視化した。過去の粒子合成データに関して、樹脂モノマーの量と粒子径の相関を可視化したところ、合成者の感覚と一致し正の相関があること、また概ね1次相関であることが示された。一方、シード量も平均粒径に寄与していることが見て取れる(Fig. 4)。

Fig. 4 Correlation between amount of resin and average diameter.

続いて、より高精度な粒子径の予測モデルの作成を行った。各材料の最終濃度を説明変数とし、さらに2種の材料同士の複合的な要因も考慮するため、各材料の最終濃度の比率も説明変数とした(Table 1)。

Table 1 Explanatory variables for size prediction.

4 高濃度色素内包

PIDの色素内包量は色素分子の構造と粒子合成処方の両方に依存する。同じ粒子合成処方を適用しても色素によって全く樹脂粒子中の色素濃度が異なり粒子内包色素の高濃度化は容易ではなかった。これに対し我々は色素内包シミュレーションによる演繹的な検討、MI(マテリアルズインフォマティクス)による帰納的な検討の両面から最適化を行った。

4.1 色素内包シミュレーション

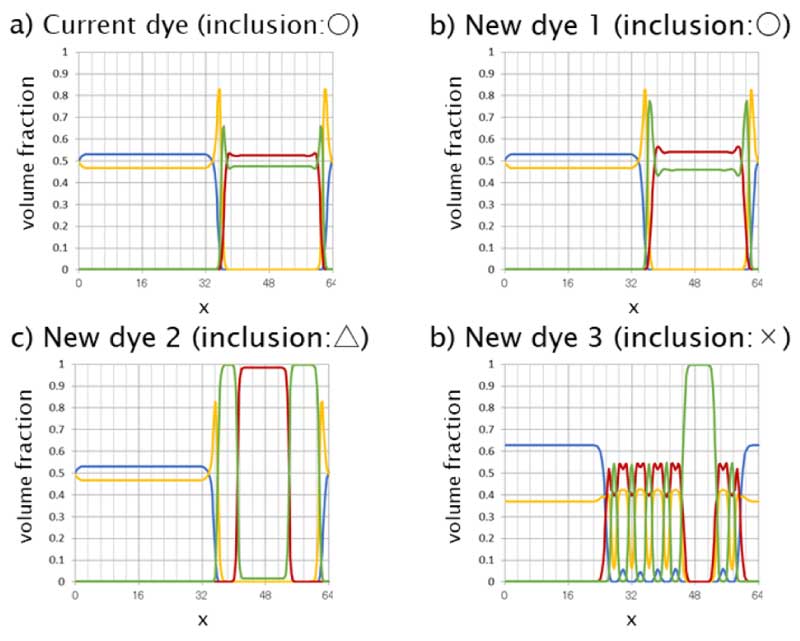

平均場理論に基づく相分離構造のシミュレーション(OCTA/SUSHI)から色素内包量に関わる因子の抽出を行った6。現行色素および新たに設計した色素1,2,3に関して、①色素、②樹脂、③界面活性剤A、④界面活性剤Bの4成分の相分離構造をシミュレートした(Fig. 6)。内包能が高い現行色素において、粒子内部で樹脂と色素が相溶し粒子表面では樹脂の比率が上昇する構造が得られた(Fig. 6a)。内包能が高い新色素1でも同様の相構造がシミュレートされた一方、内包能が低い色素2では色素と樹脂が完全に相分離しており、色素3では色素と界面活性剤が相溶した相が粒子表面に形成されてしまうことが分かった。以上より色素と樹脂および界面活性剤との相溶性が色素内包濃度を向上させる因子のひとつであることを見出した。

Fig. 6 Phase separation of PIDs with various dyes simulated by OCTA/SUSHI (red: dye, blue: surfactant A, yellow: surfactant B, green: resin).

4.2 MI

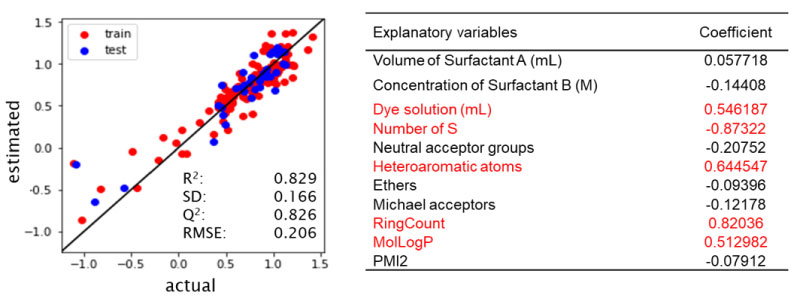

インフォマティクスの手法を用いて過去のデータから帰納的に内包色素濃度を向上する色素構造と粒子合成処方の重要因子を抽出した。具体的には粒子合成パラメータ(15変数)+色素分子構造情報(183変数)を説明変数とし、過去の粒子合成実験結果(192変数)を目的変数として予測モデルの作成を行った。Borutaによって内包色素濃度に対して影響度の高い11変数を抽出した。この11変数を説明変数としLasso回帰を実施し良好な色素内包量の予測モデルを得た(Fig. 7)。抽出された説明変数のうち寄与が特に大きい項目(Fig. 7 赤字)を色素および粒子合成処方の検討にフィードバックすることで合理的な開発を進めた。

Fig. 7 Estimation model for dye concentration and selected explanatory variables.

5 小粒径高輝度PID

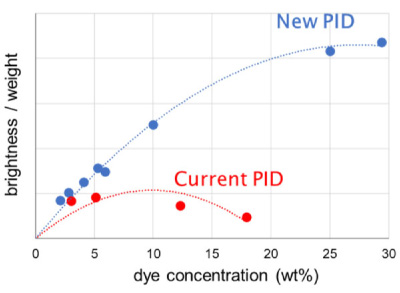

前3項に示した「濃度消光抑制」「粒径制御」「色素内包量制御」に関する知見をもとに色素分子、粒子合成処方を最適化することで高輝度PIDを開発した。現行PIDおよび新規PIDに関して色素内包量と重量当たり輝度の関係をプロットしたものをFig. 8に示した。現行PIDでは色素内包率を5%以上に高めても輝度が向上しないのに対し、新規色素では濃度消光抑制により濃度増加に伴い輝度が向上する挙動が見られた。新規PIDでは色素内包率を30wt%程度まで高めることができ現行PIDの4倍以上の輝度を呈するPIDの開発に成功した。

Fig. 8 Correlation between dye concentration and brightness for current and new PIDs (Red: Current PID, Blue: New PID)

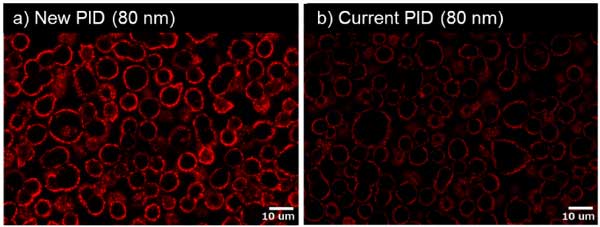

最後に、開発した新規高輝度小粒径PID(80 nm)の表面に抗体を修飾し細胞染色を行った。SK-BR-3細胞に対し新規PIDを用いて染色を行った結果、および比較として現行色素・粒子化処方で合成した80 nmのPIDを用いて染色を行った結果をFig. 9に示した。いずれの像でも細胞表面の抗原に特異的な染色像が得られており、小粒径化により非特異吸着が抑えられていることが分かる。一方、S/N比に関しては新PIDに顕著な優位性が見られており、この結果は新開発のPIDがQuanticell®の感度・定量性・特異性の向上に資する部材であることを示している。

Fig. 9 Comparison between Immunostaining images of SK-BR-3 cells with new and current PIDs.

6 まとめ

データ駆動型の材料/プロセス開発から得た普遍的知見を合わせることで個々の最適化からは到達し得ないより大局的に最適化された高輝度小粒径PIDの開発に成功した。免疫染色への応用検討からは現行のPIDを用いた染色結果と比較しS/N比の大幅な向上が示された。これは市場から要求された感度・定量性・特異性を満たし更なるアプリケーションの拡張につながる結果である。

本研究は次世代Quanticell®用の高輝度小粒径PIDの開発により市場要求に応えたものであるが、それにとどまらずバイオイメージングという精緻な設計を要する領域においてもその基幹部材をデータ駆動型開発により合理的かつ迅速に開発しうることを実証したという点で意義深い。今後多様化するバイオイメージングのニーズに対しAI活用により自在にカスタマイズし応え得る方法論を示したものである。